L'égalité un principe républicain

1• Une conquête

progressive

Étude d'une

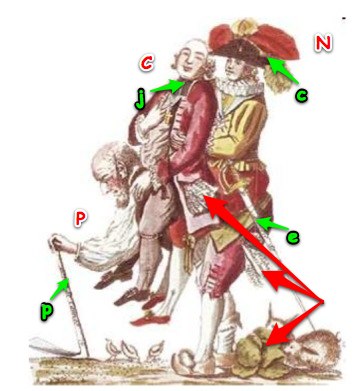

gravure antèrieure à la Révolution française

|

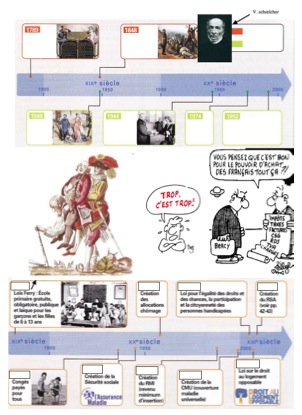

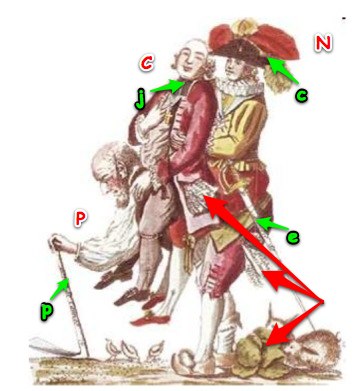

Cette gravure

présente la société des trois ordres:

C

1er ordre

: le clergé

(prêtres, moines, évêques…)

il porte un jabot : j

Le clergé ne paye

pas l'impôt, il possède les terres

|

P

R

I

V

I

L

É

G

I

É

S

|

|

N

2eme ordre

: la noblesse

(duc, comte, marquis…)

il porte une épée : e et un chapeau : c

La noblesse ne

paye pas l'impôt, elle possède les terres |

|

C

3eme ordre

: le tiers état

(paysans, bourgeois, artisans, domestiques…)

il tient une pioche j c'est lui qui

travaille (et supporte les autres)

Le tiers état paye de

nombreuses taxes et doit faire les corvées (listes qui

sortent des poches de la noblesse et du clergé)

Les animaux qu'il

n'a pas le droit de chasser ravagent ses récoltes.

|

|

L'image est une carricature : éxagération qui montre que la

société d'Ancien Régime est injuste à cause des inégalités.

D'autre sociétés

inégalitaires : Grecs ou Romains de l'Antiquité

Esclaves

Aucun droits

travail forcé

|

Femmes

étranger (métèques)

Des droits civils

|

Citoyen

droits politiques

possèdent la terre

|

|

|

|

trés défavorisés —>

|

injustices

et inégalités

|

<— trés favorisés |

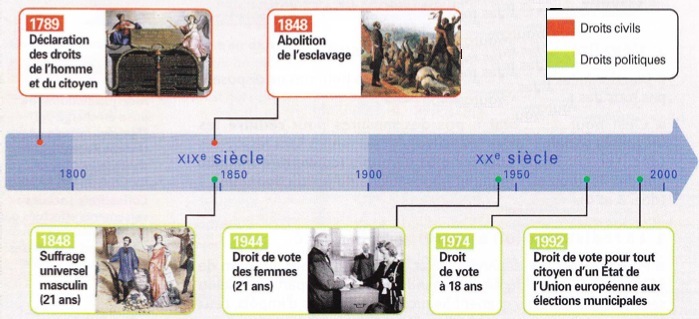

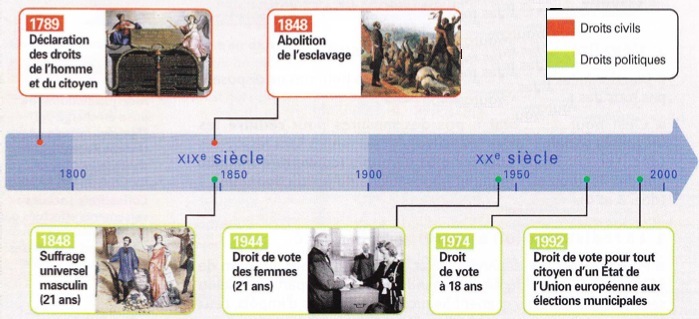

1.1• Les étapes

de l’égalité politique

Avant 1789, la société française était inégalitaire,

fondée sur la division en 3 ordres (noblesse, clergé et

tiers-état) qui avaient des droits et devoirs différents.

Progressivement à partir de la Révolution française (1789),

les droits politiques favorisant l’égalité

sont mis en place : abolition de l’esclavage (1848) et suffrage

universel masculin (1848), droit de vote des femmes

(1944) et droit de vote pour les citoyens de l'Union Européenne aux

élections municipales (1992).

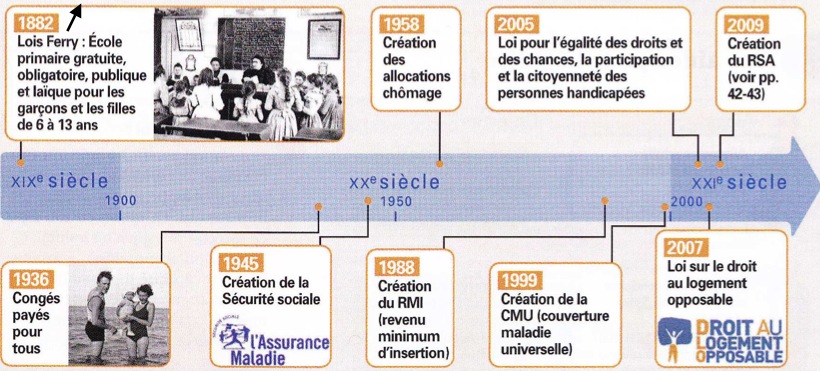

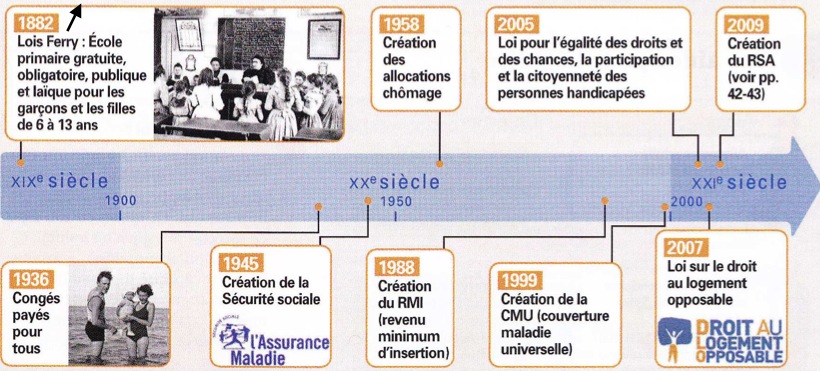

1.2• Les

étapes de l’égalité sociale

Des droits sociaux ont aussi progressivement été affirmés :

le droit à l’éducation gratuite pour tous, garçons et filles,

grâce à Jules ferry en 1882, le droit aux congés payés en

1936 ou encore le droit à la protection sociale avec

l’instauration de la Sécurité Sociale en 1945.

2• L'égalité

devant l'impôt.

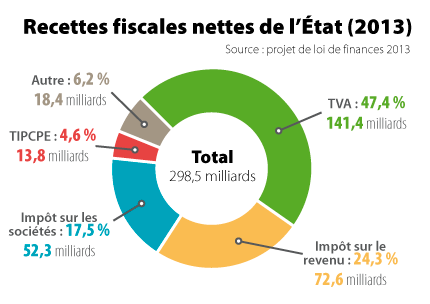

L’impôt sur le revenu est un prélèvement obligatoire d’argent

sur les revenus des travailleurs pour subvenir aux dépenses

d’intérêt général de l’État. Son instauration suscita beaucoup

de débats, mais il fut mis en place en 1914 pendant la Première

Guerre Mondiale pour moderniser le système fiscal de l'État et

ainsi faire face aux dépenses engendrées par l'effort de guerre.

Pourtant, grâce aux impôts et en particulier l’impôt sur le

revenu, l’État finance des services publics (ensemble des

services rendus à la population par l’État et les collectivités

territoriales), accessibles à tous, quel que soit le niveau de

richesse : l’éducation, la justice, les hôpitaux... Sans

l’impôt, pas de dépenses publiques dans l’intérêt de tous.

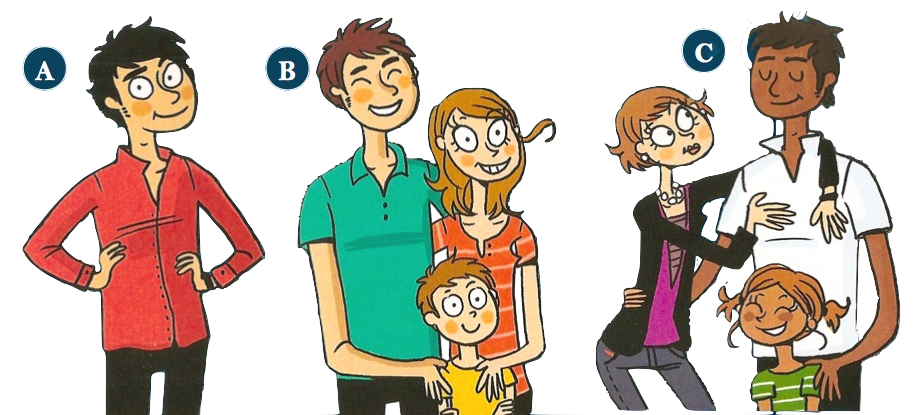

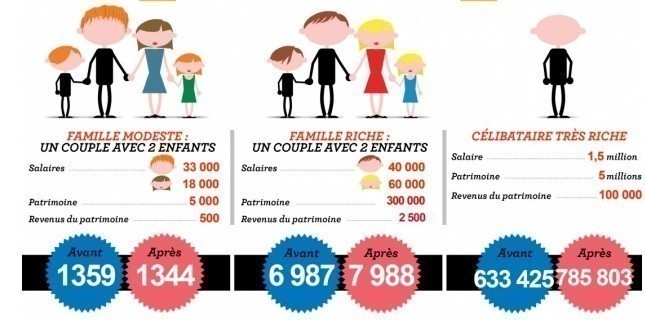

L’impôt sur le revenu est progressif : plus les revenus

sont élevés et plus il est important. Mais le niveau de l’impôt

dépend aussi du nombre de part de chaque foyer (nombre d’adultes

et d’enfants) : plus le nombre de parts est important, plus

l’impôt diminue. Par sa progressivité, l’impôt sur le revenu

permet de corriger les inégalités de revenu, c’est une

contribution solidaire. Pourtant, seule une petite majorité de

contribuables (16 millions sur 33) acquitte cet impôt. Et

certains s’installent à l’étranger pour payer moins.

2bis •

L'égalité devant la protection sociale

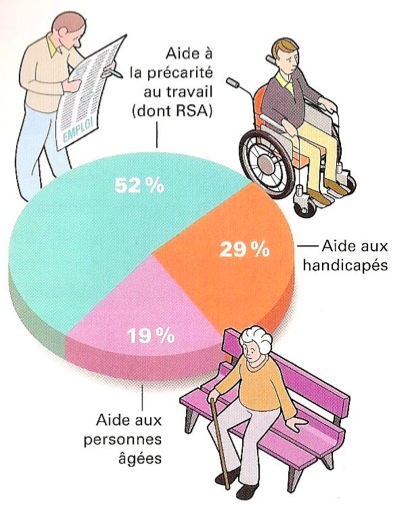

Toute personne qui travaille est obligatoirement inscrite à la

Sécurité Sociale, elle est un « assuré social ».

Le taux de remboursement varie de 35% (médicaments vignette

bleue) à 100% (médicaments irremplaçables). La visite chez le

médecin est prise en charge à 70%.

La Sécurité Sociale a été créée en 1945 au sortir de la

Seconde Guerre Mondiale. C’est un système de protection sociale

qui rembourse une partie des frais en cas de maladie ou

d’accident du travail, verse une pension aux retraités et des

allocations aux familles modestes. Ainsi toute personne qui

travaille est automatiquement inscrite à la Sécurité Sociale

et devient un « assuré social ».

La Sécurité Sociale fonctionne grâce aux cotisations

versées par les employeurs et les salariés à l’URSSAF. Il

s’agit d’un système de solidarité puisque les salariés

cotisent pour l’ensemble de la communauté sans savoir s’ils

seront un jour malades ou parents et car les actifs (salariés

cotisants) cotisent pour les passifs (retraités) : on parle de

solidarité intergénérationnelle. Cependant, des problèmes de

déficit mettent la Sécurité Sociale en danger.

3• L'égalité au

collège

Étude de documents

Document 1 : photographie

Une salle informatique

dans un collège. Les tables sont circulaires,

les élèves se font face et les ordinateurs sont connectés

à internet. Un professeur est présent au fond de la salle.

|

Document 2 : photographie

Un élève handicapé

accueilli dans un collège.

L'élève est dans un fauteuil roulant, une sorte de casque

capte ses mouvements, devant lui un pupitre et un jeune

adulte l'aide.

|

Document

3 : texte

L'accompagnement éducatif

dans un collège de Marseille

Jeudi, 18 heures :

toutes les salles de classe du Ier étage du

collège Jules-Ferry de Marseille sont éclairées. «

L'école après l'école », concerne ici 141 élèves.

Certains, comme Elyes, sont présents tous les soirs en

soutien scolaire : « ça m'apporte de bonnes notes, j'ai

eu un 13 et un 15,5 en français et maintenant, je révise

le brevet blanc ». Pour Nicolas, le professeur de

français qui encadre cette séance de soutien scolaire, «

c'est comme des cours particuliers ».

Pour Djamel, le professeur d'anglais, « certains élèves

n'ont pas d'habitudes de travail et on leur apprend ces

habitudes ; d'autres sont déjà plus autonomes mais

trouvent ici un endroit au calme ».

D'après le site Internet

du rectorat de Marseille. 2009.

|

Questions

Doc. 1 • Que font les élèves dans cette salle ? Pourquoi cela

permet-il de maintenir une égalité entre tous les collégiens ?

Doc. 2 • Comment la scolarisation de cet élève handicapé avec

les autres élèves de sa classe est-elle rendue possible ?

Doc. 3 • Quels sont les avantages du système d'accompagnement

éducatif organisé après les cours ?

• Quelles sont, dans votre collège, les actions qui permettent

de maintenir l'égalité entre les élèves ?

• Comment pourriez-vous, en tant qu'élève, aider les élèves en

difficulté pour augmenter leurs chances de réussir ?

Débattre

• As-tu le sentiment que tu bénéficie

s du droit à l'égalité des

chances au collège ?

Les élèves sont

connectés à internet, l'accès à internet au collège permet de

maintenir une égalité entre les élèves, car certains n'ont pas

la possibilité de se connecter à la maison.

L'aide d'un A.V.S.

(assistant de vie scolaire) et un matériel adapté :

fauteuil roulant, ordinateur, lutrin, permet à un élève

lourdement handicapé de suivre une scolarité avec les autres

élèves.

L'accompagnement

éducatif donne aux élèves la possibilité de travailler dans le

calme, d'être aidés personnellement, d'avoir des habitudes de

travail : méthode et autonomie.

Au collège, grâce

au C.D.I. les élèves peuvent trouver la documentation pour une

recherche, ils peuvent aussi se connecter à internet et lire

de nombreuses revues. Le F.S.E. (foyer socio-éducatif), la

chorale, les clubs et l'UNSS offrent des loisirs accessibles à

tous.

L'assistante

sociale peut utiliser le « fond social collégien »

pour venir en aide financièrement aux familles des élèves.

Il

y a égalité des chances car

|

|

Il

n'y a pas égalité des chances car

|

Tous

peuvent avoir accès internet

Tous peuvent être aidés

L'aide concerne particulièrement ceux qui ont des

difficultés.

Les bourses sont versées à ceux qui sont moins riches.

La scolarité est obligatoire.

|

|

Certains

ont moins de capacités intellectuelles.

Des élèves n'ont pas le soutien de leur famille.

Des élèves ont des handicaps.

|

Pour approfondir, consulter le site de l'Éducation nationale :

http://www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html

Le site propose des liens sur les actions d'accompagnement

éducatif mises en œuvre en France.

4• L'égalité entre garçons et filles

Étude de documents.

Document

1 : texte

Des inégalités

entre garçons et filles a l'école

Dès l'école primaire,

les filles obtiennent de meilleurs résultats scolaires

que les garçons et elles redoublent moins. Elles ont de

meilleures évaluations en CE2 en français mais, dès ce

très jeune âge, elles ont de moins bonnes évaluations en

mathématiques. En 2005, 82,3 % des filles ont obtenu le

brevet et seulement 75,6 % des garçons. Elles

réussissent le baccalauréat à près de 82 % contre 77,7 %

de garçons. (Quelle que soit leur réussite scolaire, les

filles vont moins que les garçons en 1e scientifique.

Elles s'engagent très rarement dans les sections

industrielles, car elles se voient moins que les garçons

dans les métiers industriels. L'insertion des filles

dans la vie active est plus difficile ensuite à cause de

ces choix de départ. Ce constat met en évidence la

persistance des préjugés et des stéréotypes dans la

société et sans doute aussi à l'école.

D'après un rapport du

ministère de l'Education nationale, juillet 2009.

préjugé (un) : opinion adoptée sans avoir

réellement réfléchi.

stéréotype (un) : représentation simplifiée et

déformée d'une réalité.

|

Document

2 : texte

Le témoignage de Julia

Quand j'étais petite, je

voulais être médecin. Puis j'ai préféré les maths et la

physique. Mais j'aimais aussi le français et l'histoire.

Cela m'a aidé pour réussir, car les garçons étaient

souvent des cracks, mais seulement en maths. Après le

bac, dans ma prépa scientifique, nous étions 10 filles

pour 50 élèves. J'ai réussi à avoir l'école

polytechnique. Pourtant, cette année, il n'y a que 54

filles à avoir eu le concours d'entrée pour 400 places.

C'est très peu ! Et c'est pour cela qu'il faut que

beaucoup plus de filles se présentent au concours des

grandes écoles d'ingénieurs. On a toutes des chances de

réussir.

D'après un entretien de

juillet 2009.

|

Document

3 : graphique.

Filles :

Français CE2 73%

Math CE2 69%

Français 6e 60%

Math 6e 62%

Garçons :

Français CE2 68%

Math CE2 71%

Français 6e 54%

Math 6e 66%

Education Nationale 2008

|

Document

4 : photographie

Prix de la vocation scientifique

et technique des filles

|

Document

5 : photographie

fais une recherche à partir des mots «défilé» et

«polytechnique»

École polythechnique : grande école

militaire qui forme des ingénieurs de haut niveau.

Elle est mixte depuis 1972.

|

Document

6 : texte

Corriger les inégalités

entre filles et garçons

À cette date, la proportion de filles dans ces classes

doit atteindre 44,6 %. C'est à l'école, et dès le plus

jeune âge, que s'apprend l'égalité entre les sexes.

L'apprentissage de l'égalité entre les garçons et les

filles est une condition nécessaire pour que,

progressivement, les stéréotypes s'estompent et d'autres

modèles de comportement se construisent. Basée sur le

respect de l'autre sexe, cette éducation à l'égalité fait

partie de l'éducation civique. Les établissements

scolaires sont invités à développer toutes les actions de

sensibilisation et de formation qui peuvent apprendre le

respect de l'autre.

D'après Filles et

garçons sur le chemin de l'égalité. ministère de

l'Education nationale, juillet 2009.

|

Questions

1• Doc. 1 et 3 • Qui, des filles ou des garçons, obtiennent de

meilleurs résultats à l'école ? En quelle matière les garçons

réussissent mieux ?

2•Doc. 1 • D'après le texte, pourquoi les filles vont-elles

moins dans la série scientifique ou professionnelle ?

Quel problème cela peut-il leur poser par la suite ?

3. Doc. 2 et 5 • Quelle voie a choisie Julia pour

ses études ?

Y a-t-il un nombre égal de filles et de garçons

dans l'école

où elle est entrée ?

4• Doc. 2 • Selon Julia, que devraient faire les filles qui

poursuivent des études ?

5• Doc. 4 et 6 • Que propose le ministère de l'Éducation

nationale pour qu'il y ait plus d'égalité entre les filles et

les garçons à l'école ?

Pourquoi les

garçons et les filles ne sont-ils pas égaux à l'école ?

Comment y remédier ?

Les filles

réussissent mieux que les garçons dans leurs études.

Cependant, elles sont encore trop peu nombreuses à choisir de

faire des études scientifiques et techniques, qui offrent

pourtant le plus de débouchés sur le marché du travail. Les

différences d'orientation entre filles et garçons ne sont pas

dues qu'à des choix, mais aussi à des inégalités et à des

préjugés.

Le ministère de l'Éducation nationale encourage les filles à

faire des études scientifiques.

- préjugé (un)

- opinion adoptée sans avoir réellement réfléchi.

- stéréotype (un)

- représentation simplifiée et déformée d'une réalité.

5•La parité homme/femme en politique

Document 1 : photographie

Madame Chaumont-Gorius.

maire du village de Pierrevert

(Alpes-de-Haute-Provence).

À gauche

avec l'écharpe tricolore et à droite avec des conseillers

municipaux.

|

Document

2 : Texte

Le témoignage de Madame

Chaumont-Gorius.

J'ai été élue maire

après 15 ans de lutte. C'était difficile, notamment

parce que j'élevais mes enfants. En tant que femme, j'ai

pu être considérée parce que j'avais fait des études,

mais en politique, on m'a fait sentir que je ne rentrais

pas dans le bon code vestimentaire, que j'étais trop

féminine, naturelle et souriante. Aujourd'hui, j'affiche

encore cette féminité, je revendique ma différence.

Dans ma mairie, les collaborateurs et collaboratrices

ont des missions selon leur expérience, leurs

compétences, leur disponibilité, et évidemment pas selon

leur sexe !

D'après un entretien réalisé en juillet 2009.

|

Document 3 : Graphique

L'évolution du

nombre de femmes conseillères municipales, maires et

députées depuis 1945

Le graphique présente le pourcentage de femmes

maires, de femmes députées

et de femmes conseillères municipales

en France

de 1945 à 2008

|

Document

4 : texte

La parité politique selon

la loi

La loi ne s'applique pas pour les élections à l'Assemblée

nationale ni pour les élections municipales dans les

communes de moins de 3 500 habitants.

Article 3. Sur

chacune des listes de candidats, l'écart entre le nombre

d'hommes et de femmes ne peut être supérieur à un. Chaque

liste est composée alternativement d'un candidat de chaque

sexe.

Article 14. Les

candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de

leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, sexe, date

et lieu de naissance, domicile et profession.

D'après la loi n° 2000-493

du 6 juin 2000.

|

Document 5 : photographie

Les députés à l'Assemblée

nationale en 2009.

Sur cette photographie d'une partie de l'Assemblée

nationale, on ne distingue pas de femmes. |

Document 6 : photographie

Une liste de candidats

pour les élections municipales de 2008.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 9 ET 16 MARS 2008 Bulletin de vote

de la liste de Gauche et du centre.

Les noms de femmes et d'hommes alternent sur la liste, il

y a autant d'hommes que de femmes.

|

Questions

1.• (doc. 1 et 2) Quelles difficultés a rencontrées M™

Chaumont-Gorius pendant sa carrière politique ?

2• (doc. 3) Quel était le pourcentage de femmes maires ou

députées en 1945 ? En 1989 ?

3• (doc. 1, 2 et 3) Les femmes sont-elles égales aux hommes en

ce qui concerne les responsabilités politiques ?

4.• (doc. 4 et 6) Quel article de la loi respecte cette liste ?

5.• (doc. 3 et 4) L'influence de la loi est-elle visible sur le

graphique ? Justifiez votre réponse.

6..• (doc. 3, 4 et 5) Quelles sont les limites de la loi sur la

parité ?

7. • Rédige un petit texte expliquant la situation des

femmes

dans la vie politique depuis 1945.

Les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944, mais elles

n'accèdent que très lentement aux responsabilités politiques

(maire, député, ministre) durant la seconde moitié du XXe

siècle. Pour combattre cette situation, une loi sur la parité

homme/femme en politique a été votée en 2000.