Des

inégalités devant la santé

1• Études de cas : les soins

dentaires

Comparaison de situation

4 extraits vidéo pour comparer l'accès au soins dentaires

— Dentiste de rue en Inde

— Jeune dentiste au Canada

— Extraction d'une dent dans une campagne Ukrainienne

— Touristes soignés dans un hopital chinois

Pour chaque extrait :

— Localisation : État, continent, milieu (rural/urbain/isolé) ,

lieu précis (cabinet, hopital, rue)

— Poulation concernée (personnes favorisés, défavorisées, classe

moyenne)

— Expérience ou formation du praticien

— Matériel et techniques utilisées (fauteuil, outils,

stérilisation, anesthésie)

Cette présentation est complétée par les documents 2 et 3 de la

page 201 du livre.

Les indicateurs de santé pour les 6 pays concernés par les

documents

Voir sur le site de l'OMS : http://www.hcsp.fr/docspdf/adsp/adsp-08/ad080608.pdf

Statistiques sur le site de l'OMS : http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/data/fr/index.html

Rapport complet sur le site de l'OMS :http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS10_Full.pdf

Pour trouver l'espérance de vie à la naissance voir page 47 du

rapport.

Accès à l'eau potable et accès aux soins page 100.

Après avoir rempli le tableau on fait une synthèse.

| Localisation |

|

Poulation concernée |

Praticien |

Matériel et techniques |

esp de

vie

|

accès

eau p

|

accès

soins

|

Inde

|

|

Défavorisée urbaine |

Homme expérimenté |

Dans la rue

Réutilisation de la seringue anasthésie.

pas de fauteuil, outils dentaires. |

64 ans

|

88%

|

31%

|

Canada

|

|

Favorisé pays développé |

Formation universiataire

Assisté d'une hygièniste |

Ordinateur, gants,

masques, fauteuil électrique, fraise (roulette) moderne,

blouses. |

81 ans

|

97%

|

90%

|

Ukraine

|

|

Joyeux compères

|

Homme adroit sans

qualification |

Pince universelle et

alcool (anesthésiant et désinfectant |

68 ans

|

97%

|

90%

|

Chine

urbaine

|

|

Touristes de passage

(surpris par le faible prix des soins). |

Chirurgien dentiste et assistant. |

masques, fauteuil

électrique, fraise (roulette), blouses |

74ans

|

98%

|

58%

|

Chine

rurale

|

Voir document 2

page 210 du livre

|

Modeste : paysans?

|

Homme expérimenté |

Une fraise, le travail est

fait à l'extérieur. |

74ans

|

82%

|

52%

|

| Royaume-Uni |

Voir document 3

page 210 du livre |

Aisée, accès au soins

facile |

Formation universitaire

Assisté d'une personne |

Ordinateur, gants,

masques, fauteuil électrique, fraise (roulette) moderne,

blouses |

80ans

|

100%

|

100%

|

(p200) A

l'échelle mondiale, les indicateurs de santé (espérance de vie,

taux de mortalité infantile, accès aux soins et à l'eau potable)

n 'ont jamais été aussi bon. Toutefois, cette amélioration

globale cache des inégalités devant la santé très importantes, à

toutes les échelles.

2• Une pandémie

: VIH

Question 1 à 4 page 203 du livre

Vidéo 1 : Journal de 20h - A2 - 2006Dans le monde :

39 millions de personnes séropositives

24 millions en Afrique subsaharienne.

130 000 en France et 7000 de plus chaque année

2,7 millions de cas de plus dans le monde chaque année.

Vidéo 2 : site internet

2.1• Un virus particulier

VIH : virus

d'immunodéficience humaine

SIDA : syndrome

d'immunodéficience acquise

Transmission :

surtout par le sang (seringues ou rapports sexuels).

Séropositif :

porteur du virus.

Il n'existe pas

de vaccin.

2.2• Limiter la propagation du VIH

et ses effets

rapports sexuels

protégés

dépistage

traitement

post-exposition

Limiter l'apparition du SIDA

Video : AfriqueSIDA.jpg

Association de

trois antiretroviraux qui inactivent le VIH

2.3• Intensifier la

recherche médicale

Dépistages plus

simples et moins couteux.

Limiter les

effets secondaires des ARV

Elaborer des

"candidats" vaccins

3• L'accès aux

médicaments

Vidéo 1 : Le

SIDA au Burundi

Coproduction Etat d'urgence Production et IRD avec France 5 et

TV monde.

— Carte et localisation du Burundi

— Témoignage d'une élève qui a découvert qu'elle avait le SIDA

lors d'un cours de science en sixième.

— La vie des malades dans le centre Thurio (repas, vie

quotidienne et témoignages)

— Interview de Jeanne Gapiya fondatrice de l'association ANSS

(Association nationale de soutien aux séropositifs et sidéens).

— La création et la vie de l'ANSS : la création d'un hôpital de

jour

— Témoignage des médecins : effets du traitement, dépistage,

difficultés d'obtenir des médicaments.

— Coût du traitement par rapport aux revenus des malades, la

prise en charge par la solidarité familiale et les associations

caritatives (AIDS).

— Médicaments et droits sur la propriété intellectuelle de l'OMC

(organisation mondiale du commerce). La protection des droits

exclusifs de fabrication pendant 20 ans.

— Explication de Philippe Pignarre auteur du livre « Le grand

secret de l'industrie pharmaceutique »

— Point de vue du Dr Bernard Pecoul, Directeur de la « Campagne

d'accès aux médicaments essentiels »

— Point de vue du Dr Jean-François Chambon secrétaire général

d'une fondation GlaxoSmithKline (laboratoire)

— Point de vue de German Velasquez économiste de l'OMS

(Organisation mondiale de la santé).

Les actions politiques, pour que les médicaments soient

accessibles aux pays en développement : commission européenne,

Seattle, Amsterdam, OMC et campagne présidentielle américaine de

2007.

— Interview de Harvey Bale directeur général de la fédération

internationale de l'industrie du médicament.

Aujourd'hui les malades peuvent être soignés avec des moyens

efficaces, les séropositifs des pays riches ont accès aux ARV,

mais seule une infime partie des Africains bénéficie de ce

dispositif et le SIDA a tué plus de 20 millions d'Africains, sur

42 millions de séropositifs en 2010, 30 millions vivaient en

Afrique.

Les ARV (médicaments Anti Rétro Viraux) qui stoppent les

effets du SIDA coûtent très cher, car ils sont protégés par des

brevets. Les pays africains n'ont pas le droit de les produire à

bas coût (pour un malade les soins coûtent 12 000 euros par

an).

L'accès au soins varie en fonction du niveau de développement

du Pays.

Vidéo 2 : Information en français de la CCTV :

télévision centrale chinoise

— Annonce de la baisse de 12 % du prix de 96 médicaments à

usage quotidien (soit presque la moitié) par la présentatrice

(chinoise).

— Interview d'habitants satisfait de la baisse de prix.

— Exemple des médicaments pour traiter les maladies

cardio-vasculaires en baisse.

— Rayonnages de pharmacies chinoises (qui ressemblent aux

pharmacies européennes)

— Les médicaments difficiles à trouver sont les seuls qui ont

augmenté.

— La nouvelle tarification est sans bénéfices pour les

pharmaciens.

En Chine l'État décide de baisser le prix des médicaments, les

médicaments sont fabriqués sous le contrôle de l'État.

L'accès aux soins peut dépendre des politiques mises en

place par les États.

Vidéo 3 : Reportage sur l'industrie pharmaceutique en

Inde : Antenne 2 le 21 juillet 2009

— progression de l'industrie pharmaceutique et des tests

cliniques en Inde.

— Présentation de Brijesh Régal fondateur de la clinique de test

« Apothecaries » en banlieue de Delhi.

— L'information et le recueil des consentements des « cobayes

humains »

— le tri des candidats payés par le laboratoire en fonction des

maladies.

— avec 1,3 milliard d'habitants , l'Inde permet de trouver de

nombreux malades pour les tests, même si la maladie n'est pas

courante (35 millions de diabétiques, 3 millions de cancéreux).

— Interview d'une femme qui a testé une pilule contraceptive et

qui a gardé de nombreuses séquelles : maux de tête,

vomissements. La femme a fait les tests pour gagner de l'argent

et n'a pas été informée des conséquences possibles.

— Malgré une législation qui correspond aux normes

internationales, l'Inde utilise la population pauvre et

analphabète pour des tests.

— Interview de Noor Jahen qui représente l'association des

femmes musulmanes indiennes et qui dénonce les cancers de

l'utérus et les maladies de la peau provoqués par les tests,

elle accuse les compagnies étrangères de profiter de la misère.

— Arnauld Miguet (envoyé spécial de France 2 à New Delhi) montre

les sac de médicaments que l'on trouve en vrac sur les marchés

en Inde, 400 tests humains sont en cours, l'industrie

pharmaceutique pèse 800 millions d'euros en Inde.

L'Inde est un pays producteur de médicaments, on y trouve de

nombreux malades prêts à tester les médicaments.

Vidéo 4 : Vaccination contre la grippe H1N1

au collège Émile Gallé (Nancy), reportage de France 3

— Des élèves disent ce qu'ils

savent sur la grippe devant des journalistes et des membres du

rectorat et de l'inspection académique.

— une infirmière examine les

autorisations signées par les parents et les carnets de santé.

— on voit les affiches avec

les consignes de sécurité : lavage des mains et port d'un

masque buccal.

— Interview de MM Clémens et

Bicoche de l'inspection d’académie (écrit avec une faute)

— entretien des futurs

vaccinés avec le médecin qui étudie l'enquête complétée par

les parents.

— Interview du principal du

collège : rythme de 7 à 8 vaccinations par heure.

— l'infirmière fait la piqure.

— Interview de deux

enseignantes qui s'étonnent de ne pas avoir été sollicitées

alors qu'elles s'estiment aussi exposées à la maladie. Elles

regrettent que la vaccination soit faite dans l'urgence, que

l'organisation soit lourde et que peu d'élèves se soient fait

vacciner.

Vaccination contre la grippe H1N1 dans un collège de France.

L'épidémie n'a pas eu lieu mais on a appliqué le principe de

précaution (ce qui peut coûter cher).

Vidéo 5 : Reportage vidéo de l'AFP (agence France

Presse) en Turquie

— Patiente grecque qui fait un examen de la cornée dans un

hôpital turc spécialisé dans les maladies des yeux. Stéfani

Balasi, infirmière, associe chirurgie et vacances en

famille : c'est du tourisme médical, conseillé par des amis qui

ont fait de même. En Turquie l'opération coûte 1000 euros alors

qu'en Grèce, elle coûte 2500 euros. Les techniques utilisées

sont très modernes : informatique et rayon laser. La main

d'œuvre coûte moins cher en Turquie, le groupe hospitalier

Dünyagöz est important, il a 10 hôpitaux et il peut ainsi

réduire les coûts.

— Gökhan Yugrucu manager des relations internationales des

hôpitaux Dünyagöz explique qu'avec 150 docteurs, il peut

négocier des prix d'achat de matériel très bas.

— le ministère de la Santé turque espère en un an doubler le

nombre de touristes médicaux (image de soins dentaires). Un

centre de soins dentaires turc accueille une Parisienne qui a

besoin d'implants, elle devra payer moins de 2200 euros au lieu

de 4600 euros.

— Interview de Mustafa Bese dentiste de la Ata Dental Clinique

qui reçoit des patients allemands, britanniques et français

(tout le monde a peur des dentistes) : le prix de l'intervention

en Turquie redonne le sourire aux patients.

Avec la mondialisation (les échanges de biens et de services

dans le monde), le tourisme médical se développe.

3.1• Recherche

pharmaceutique et poids des brevets

L'élaboration

d'un nouveau médicament est coûteuse, les tests qui précèdent la

mise en vente sont longs et doivent êtres effectués sur un

nombre important de personnes, pour des raisons économiques ils

peuvent être fait dans des pays à faible niveau de vie.

Les découvertes pharmaceutiques sont protégées par des brevets.

Dans certains cas, des personnes ne peuvent pas accéder aux

soins car le prix de vente est très supérieur au prix de

fabrication.

La recherche de médicaments se fait en fonction des marchés :

il peut être plus rentable de trouver un médicament de confort

pour les pays développés qu'un médicament de soin pour une

pandémie des pays du Sud

3.2• Politique

de santé

La politique de

santé mise en place par un Etat ou par une organisation peut

avoir une grande importance sur l'accès aux médicaments.

La Chine a décidé

de baisser le prix des médicaments (fixés par l'Etat).

Des pays

africains ont défini une liste de médicaments pour les

dispensaires.

En France les

médicaments vitaux sont entièrement remboursés.

La vaccination

permet de protéger une population face à une menace virale, elle

peut être obligatoire dans certains pays.

Les médicaments génériques sont des

médicaments dont la formule (le brevet) est tombée dans le

domaine public, il peuvent donc être produit par des

laboratoires qui n'en sont pas les inventeurs.

Généralement, ils sont moins chers.

DVD Fred et Jamy vous expliquent les génériques

3.3• Des remèdes

pires que le mal

Les médicaments

sont des substances chimiques souvent dangereuses, ils ne sont

commercialisés que lorsque l'on en connait tous les effets.

Document 2 page 204 et document 3 page 205.

Dans un certain

nombre de pays la vente des médicaments n'est pas contrôlée.

Le coûts des

soins pousse des habitants souvent illétrés à pratiquer

l'automédication.

Des commercants

peu scrupuleux ou ignorants n'hésitentent pas à vendre des

médicaments inapropriés.

4• Des

inégalités face aux soins.

Questions de la page 209

4.1• Des

améliorations dans le monde

A la fin du XXéme

siècle, l'espérance de vie à beaucoup augmenté, la mortalité

infantile a fortement baissé.

- Taux de mortalité infantile

- nombre de décès d'enfants de un ans pour 1000 naissances

vivantes de la même année.

4.2• Une fracture

sanitaire

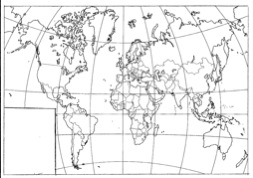

Construction d'une carte

thématique à partir des trois cartes des pages 206 et 207.

Sur le planisphère, colorier en rouge les pays qui réunissent

ces trois critères:

— moins de dix médecins pour 10 000 habitants

— une mortalité infantile supérieure à 30 ‰

— une espérance de vie inférieure à 60 ans

colorier ensuite en vert les pays qui réunissent ces trois

autres critères :

— plus de vingt médecins pour 10 000 habitants

— une mortalité infantile inférieure à 30 ‰

— une espérance de vie supérieure à 70 ans

Les autres États sont à colorier en orange, compléter la

légende.

Indiquer deux États étudiés en sixième qui ont été coloriés en

rouge, et quatre pour les couleurs verte et orange.

Les contrastes

sont très importants entre les pays les moins avancés

(PMA) qui ne disposent pas d'infrastructures de santé

suffisantes (hopitaux, dispensaires, maternités, centre de

soins, cabinets médicaux ou infirmiers) et les pays développés

dans lesquels les frais de santé représentent une part

importante du produit national (la richesse produite par le

pays)

Dans les pays émergents on constate d'énormes différences entre

les métropoles bien équipées (hopitaux de pointe) et les zones

rurales dotées de rares dispensaires.

La pauvreté est à l'origine de sousnutrition (famines), de

pandémie (VIH, choléra, paludisme, tripanosomiase) dans les PE

et PMA et de l'exclusion dans les pays développés dans lesquels

on rencontre aussi des cas de malnutrition par surnutrition

(obésité).

4.3• Des

organisations de régulation

Sur les huit

objectifs du millénaire fixés par l'ONU (Organisation des

Nations Unies) en 2000, quatre concernent directement la

santé :

Objectif 1 :

réduire l'extrême pauvreté et la faim

Objectif 4 :

réduire la mortalité infantile

Objectif 5 :

améliorer la santé maternelle

Objectif 6 :

combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies

L'OMS

(Organisation Mondiale pour la Santé) est chargée de veiller à

la réalisation de ces objectifs grace à la mise en place de

programmes de santé pour les PMA.

De nombreuses ONG

(organisation non gouvernepmentales) contribuent à l'aide

médicale : Croix rouge, Médecins Sans Frontières (MSF), Santé

Sud…

- c

- p

RESSOURCES

Paludisme et développement

durable en Afrique

Paris

DVD Fred et Jamy : les génériques

Le dossier comporte dans ses rubriques :

- Information scientifique : Les flux internationaux de

personnel de santé, une illustration des inégalités de

développement / Mobilités et accès aux soins des migrants en

France / Lieux d’émergence et territoires de diffusion de la

fièvre hémorragique à virus Ebola au Gabon et en République

du Congo.

- Corpus documentaire : Espaces et territoires du paludisme

/ L'organisation territoriale et la planification sanitaire

en France (principales évolutions législatives et

réglementaires du système de santé en France ; territoires

de santé et planification sanitaire ; nouveaux territoires

de santé auvergnats ; diagnostic et définition des

territoires de santé, l'exemple de la région Rhône-Alpes).

- Géographie vivante : Expertise, gestion du risque et

santé publique.

- Un glossaire précise le vocabulaire employé, les notions

et les connaissances, il organise les renvois aux contenus

du dossier.

Des contributions supplémentaires viendront enrichir le

dossier dans les mois à venir. Un module de cartographie

interactive (géoclip) sera proposé prochainement.

Ce dossier a été initié et

coordonné par Virginie Chasles (université de Lyon, Jean

Moulin Lyon 3, Équipe Santé Individu Société) et il a

bénéficié des contributions de : Virginie Chasles, Clélia

Gasquet-Blanchard (département EPI-Biostat, Ehesp,

laboratoire Espace Santé et Territoires, université Paris

Ouest), Anne-Cécile Hoyez, (UMR 7301 Migrinter, université

de Poitiers), Clara Loïzzo (classes préparatoires aux

grandes écoles, lycée Masséna, Nice), Sylviane Tabarly (ENS

de Lyon / Dgesco)..

Pour accéder au dossier : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actus/index.htm