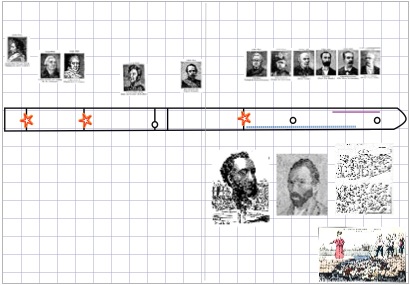

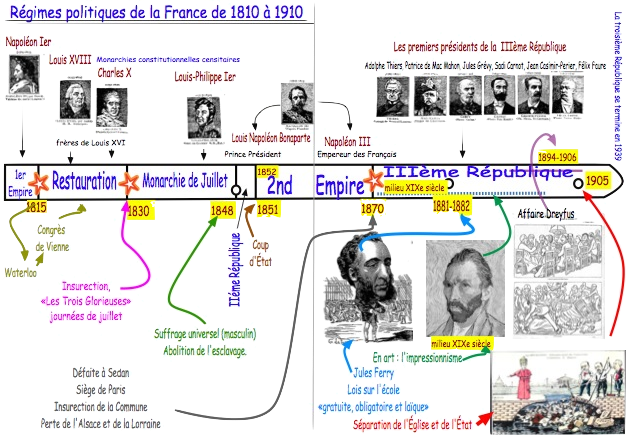

L’ÉVOLUTION POLITIQUE DE LA FRANCE, 1815-1914

1• La recherche

d'un régime politique

Frise

chronologique : Les régimes politiques de la France de

1810 à 1910.

Frise

chronologique : Les régimes politiques de la France de

1810 à 1910.

Rappels de ce qui a été vu en début d'année : présentation de la

succession des Bourbons (diaporama), évocation des évènements de

la Révolution française (fin de la monarchie absolue, monarchie

constitutionnelle, la république, le consulat et sa

transformation en monarchie impériale).

Construction d'un axe chronologique sur une double page (feuille

d'illustration fournie)

— 1er Empire (avant 1815) - illustration : Napoléon Ier

— 1815 défaite de Waterloo, Congrès de Vienne (étoile sur l'axe

= guerre ou insurrection)

— Restauration (de 1815 à 1830) - illustrations : Louis XVIII et

Charles X (frères de Louis XVI)

Les Cent jours et la première restauration qui les a précédés ne

figurent pas sur l'axe afin de simplifier la chronologie.

— 1830 insurection des "Trois Glorieuses" en juillet

— Monarchie de Juillet (1830-1848) monarchie constitutionnelle -

illustration : Louis Philippe 1er

— 1848 révolution de février : suffrage universel (masculin),

abolition de l'esclavage

— IIème République (1848-1851) - illustration : Louis

Napoléon Bonaparte 1er président de la République

— 2nd Empire (1852-1870) - illustration : Napoléon

III ( Louis Napoléon Bonaparte)

— 1870 Guerre franco-prussienne, Défaite de Sedan, Perte de

l'Alsace et de la Lorraine, Insurrection de la commune (1870).

—IIIème République (1871-1939) - illustrations : Adolphe Thiers,

Patrice de Mac Mahon, Jules Grévy, Sadi Carnot, Jean

Casimir-Perier, Félix Faure

— 1881-1882 Jules Ferry, les lois sur l'école gratuite, laïque

et obligatoire.

2• Un exemple de division politique sous la IIIe

République : l'affaire Dreyfus

Travail en salle informatique

L'AFFAIRE DREYFUS: exercices

Le travail à faire :

— Créer un document texte avec OpenOffice, l'enregistrer avec

les noms des élèves comme nom de fichier (important).

— Copier et coller le texte qui se trouve sous la ligne.

— pour chaque question, il faut retirer les réponses fausses

(une seule erreur entraîne la perte du point).

— dix minutes avant la fin de l'heure, le travail est à envoyer

sur place.

Conseils

Enregistrer régulièrement le travail.

Pour la recherche, se partager la lecture de l'écran.

La mise en page doit être lisible (ne perdez pas de temps à

reformater le texte)

N'oubliez pas la synthèse !

Voici les sites à consulter

http://www.dreyfus.culture.fr/fr/

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dreyfus/dreyfus-chrono.asp

(Voir livre page

148) En 1894, un capitaine de l’armée est

accusé d’avoir livré des renseignements militaires à l’Allemagne

et condamné à la déportation à l’île du Diable (Guyane). Il

s’agit d’Alfred Dreyfus, né en 1859 dans une famille juive de

Mulhouse. À partir de 1898, l’histoire du capitaine devient une

affaire politique sur fond d’antisémitisme, divisant la société

en deux camps et fragilisant la République.

- Antisémitisme:

- (Voir livre page 149) sentiment de haine contre les juifs,

qui peut dégénérer en actions violentes contre eux.

3• La séparation de l'Église et de l'État

Lecture de document:

— Aristide Briand défend le projet de loi devant les députés

- Séance du 4 mars 1905

— L'opposition au projet de loi - Discours d’Henri-Constant

Grousseau, député du Nord, professeur à l’Université

catholique de Lille pendant la séance du 27 mars 1905

Question 4 et 5 page 151

(Voir livre

page 148) La loi de séparation des Églises et

de l'État de décembre 1905 souhaite avant tout réduire

l’influence de l’Église catholique dans la société, et faire de

la religion une affaire privée. Les catholiques, en partie

ralliés à la République, considèrent cette loi comme une

agression. Au printemps 1906, le Pape les engage à résister aux

« inventaires » des biens des églises qui doivent être

administrés désormais par des associations.

4• Un

parlementaire lorrain de la IIIe République : Jules Ferry

Lire 5 page 152, faire la biographie de l'auteur

Jules Ferry (1832-1893). Né à Saint-Dié

(Vosges), fils d'avocat. Jules Ferry fut lui-même avocat: il

défendit sous l'Empire des républicains poursuivis pour délit de

presse. A partir de 1865. il se consacre surtout au journalisme

au « Temps ». Élu député républicain de Paris en 1869. il vote

les crédits militaires en 1870. Il fait partie du Gouvernement

de la Défense nationale, puis il est nommé Maire de Paris. On le

surnomme alors « Ferry famine ». Élu député des Vosges en

février 1871. il est nommé ministre plénipotentiaire en Grèce où

il demeure jusqu'à [a Chute de Thiers. De nouveau député en

1877. son grand rôle commence en 1879. De février 1879 à mars

1885, il fut presque sans interruption ministre de l'instruction

publique et Président du Conseil à deux reprises (septembre

1880-novembre 1881 et février 1883-mars 1885). Il fut

l'organisateur de l'enseignement primaire publique, gratuit et

lai'c et l'initiateur de l'expansion coloniale française. Sous

son premier ministère furent votées les lois instituant la

liberté de la presse et la liberté de réunion ( 1 881 ). Sous

son second, la loi sur les syndicats et les conseils municipaux

(1884).

1789_1970, l'Époque Contemporaine, Collection Isaac, Hachette,

1971.

Jules Ferry (né en 1832 et mort en 1893) est avocat : un

notable et un orateur. C'est un républicain qui défend la

liberté de presse. Il est élu député, c'est le maire de Paris

pendant le siège de 1870. Devenu ministre de l'Instruction

publique, il propose la loi sur l'école primaire laïque,

gratuite et obligatoire de 1881-1882. Il est ensuite président

du conseil (équivalent du 1er ministre) alors que les lois sur

la liberté de presse et de réunion sont votées. Il soutient

l'expansion coloniale (en Afrique et en Indochine).

•

Texte de Jules

Ferry (n'est pas dans le manuel)

«ce qui manque le plus à notre grande industrie, ce sont les

débouchés. Il n'y a rien de plus sérieux; or ce programme est

intimement lié à la politique coloniale. Il faut chercher des

débouchés.

Il y a un second point que je dois aborder: c'est le côté

humanitaire et civilisateur de la question. Les races

supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ce

devoir a souvent été méconnu dans l'histoire des siècles passés.

Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes

s'acquittent avec grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur.

Il faut aussi appeler un instant votre attention: à savoir

qu'une marine comme la nôtre ne peut pas se passer sur la

surface des mers, d'abris solides, de défense, de centre de

ravitaillements.

Rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, croyez

le bien, c'est abdiquer, c'est descendre du premier rang au

troisième puis au quatrième.

Est-ce que les gouvernements français laisseront d'autres que

nous s'établir en Tunisie? d'autres que nous faire la police à

l'embouchure du Fleuve Rouge?

D'après Jules Ferry, Discours au parlement en 1885 paru au

journal officiel

5• Le choix d'un régime politique stable

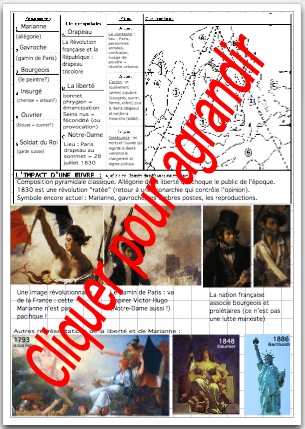

Page 146 : La liberté guidant le peuple

Comment Delacroix

représente-t-il la liberté ?

Quels personnages figurent le

peuple ?

Où se trouvent sur le

tableau les ennemis du peuple et de la liberté ?

Quelle image le tableau de

Delacroix nous donne-t-il des affrontements politiques pendant

le siècle ?

Comparez les figures

représentées par Delacroix et Daumier : pourquoi peut-on en

conclure que Daumier est républicain ?

Synthèse : À partir des symboles présents sur les documents et de la

frise, retrouvez les différents régimes qui se sont succédés

de 1815 à 1914.

(Voir livre page 146)

Après les bouleversements nés de la période révolutionnaire

et de l’industrialisation, la société française change

profondément. Les Français sont à la recherche d’un régime

politique qui puisse assurer l’ordre et la stabilité, tout en

accompagnant et en favorisant les évolutions sociales. La

succession des coups d’État, des révolutions, des guerres et

des crises politiques montre la difficulté du problème.

— La Restauration (de la monarchie) est imposée par le congrès

de Vienne (1814) -> le retour à l'Ancien Régime n'est pas

possible.

— La monarchie de juillet est trop conservatrice, elle est

renversée par les républicains et libéraux.

— La deuxième République est remise en cause par le mouvement

ouvrier.

— Le Second Empire est un régime trop autoritaire (censure, exil

des opposants, corruption)

— La Commune est une tentative de république sociale : elle est

durement réprimée.

— La IIIe République commence avec une majorité royaliste, elle

va favoriser le patriotisme avec l'école publique, le service

militaire, la colonisation.

- c

- p

La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix

Frise

chronologique : Les régimes politiques de la France de

1810 à 1910.

Frise

chronologique : Les régimes politiques de la France de

1810 à 1910.